今話は、内容の重さから私個人的になのだが、「見返したい」と積極的に思えるエピソードではなかった。だが、「lain」というシリーズに於いて物語の上では勿論の事、中村隆太郎監督のコンテの超越度、岸田さんをはじめとする作画陣の描き上げたヴィジュアルの強烈な印象、撮影効果の恐ろしいまでの手の込みよう、そして勿論演技陣の魂の込められ方と――、全ての面に於いて極めて重要な回である事は間違いない。

見返してはいないものの、殆どのカット、演技は私の記憶に深く刻まれており、20年後に同時視聴で見返した時の印象にも大きなズレは無かった。

玲音が授業中にワイヤードへ向かってしまうのは、これまでの様なポゼスト状態にあるからではなく、自らの存在への自信が揺らぎ、リアル・ワールドまでも歪めるものが何かを知らねばならなかったからだ。

このシリーズに於けるサイバー表現については、こういう前提があった上で、如何に独自なヴィジュアルを芝居の場として描くかについて葛藤をしながら考えだしてきた。

最初に玲音(レイン)がワイヤードに自らの意思で入り込んだ時は、漆黒の虚無の中に1本道という、「1次元」世界で、カートゥーン的な表現で徹底的にアナログで描いた。

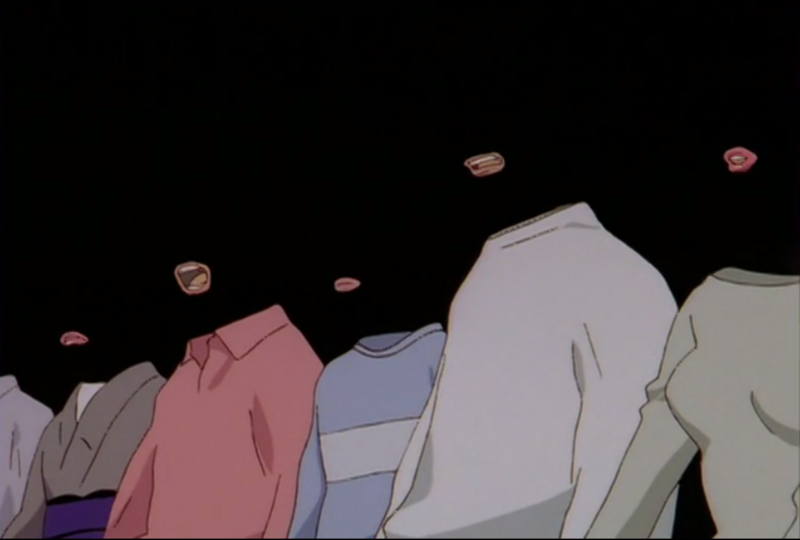

そして今回は虚無空間に畳の間が広がっている。殊更に意識した訳ではないが、2次元空間として広さを愚直に表現している。そこに、口だけの「ユーザ」が正座して並び、口々に勝手な事を喋っている。

なるべく作画に負担をかけない様にと意図した表現だったのだが、撮影では大変な事にしてしまった。口パクは揃っていたらおかしい訳で、一人ずつタイミングをずらしているのだ。

並んで正座し、喋っているだけという表現は、今思うとだが、ネット・ユーザはそれぞれの条件(使用している機器、アプリケーション、ネット接続状況)によって幾ばくかの制限というものは受けており、それは今もあまり変わっていない。寧ろスマートフォン利用者が増えて、視野的広さの概念は寧ろ狭まっているかもしれない。なのでこういう表現はあまり陳腐化していないのだけれど、如何せん「畳」というものが日本人にしか伝わりにくいのは悔やまれるところだ。

時間が無いからと、3Dオブジェクトを表現せねばならない状況で、中原順志君は「どうせフィルタ後で掛けるでしょ」と、720x480というフルサイズではなく320x240といったサイズでレンダリングをするという、普通はやらない様な荒技で対応してきたが、今回の3D畳はフルサイズでレンダーされている(ただの板にテクスチュア貼っただけのオブジェクトだからなのだが)。

口だけユーザは、悪意ある噂、自己主張など様々な事を口にしているなかで、有意な情報(それが事実かは問題ではない)の言及も紛れている。

・プロトコル6にはバグがある。このままではワイヤードに甚大な被害が及ぶ。

・あの子の部屋には毎晩、赤と緑の縞々の服を着た小さい人間が現れる。

・ナイツは実際にはいない。それはアメリカの大学生のジョーク。

それらの声を浴びるレイン。本当に知りたい情報をノイズの海の中から拾うのは至難の業なのだ。

絶対有り得ない仮定の話だが、もし今の時代にネットをカリカチュアして描くなら、憎悪の感情がもっと際立っている描写にせざるを得ないのかもしれない。

ぺちゃくちゃと喋り続ける声達にキレるレイン。

すると、デウスの声が聞こえる。向こうから来てくれた。

超広角レンズで被写体に迫る、という描写は〈私の認識ではだが〉アニメでは押井守監督が「うる星やつら」のコンテで最初に表現したと思う。元々は実相寺昭雄監督のウルトラ・シリーズ(「マン」「セブン」「怪奇」)以来に稲垣湧三、中堀正夫両キャメラマンが撮っていた、超クローズアップのオマージュだと思う。

中村隆太郎監督は、そのキャリアからやはり出崎統監督の演出術には大きな影響を受けており、そこから自身のスタイルを創り上げていたが(これについてはいずれまた書くかもしれない)、「パトレイバー」の初期OVAでも一話だけだが押井監督のコンテを演出しており、押井さんからの影響もあったと思う。

今は出崎演出話法も超クローズアップも、テレビアニメではそのオリジンすら意識されず普通の話法として用いられている。

さて、超クローズアップはよく見られる表現になっているが、そこからキャメラを急速に引くというトラック・バックはそうあるものではない。単なるズームバックではなく、レンズの歪みを反映させながら対象から下がる視点は、それを描ける人がいるという前提でなければコンテには描けない表現だった(今は3Dのトゥーン・シェーディングで、キャラクター・デザインによっては簡単になったかもしれない)。

いよいよ「デウス」と、本格的に対話が始まる。

しかしまず「神」の定義とは何かを問答する。

つまるところ、彼はワイヤードの創造主ではないし、全てを思い通りにしている存在でもないが、どのゾーンにも存在を可能にし、若干の影響力を行使しているのだという。

しかもデウスは意外な事を言う。

「ぼくは君さ」

玲音はワイヤードが産まれた時から存在しており、リアル・ワールドの玲音はそのホログラムに過ぎないのだと。

ホログラフィック宇宙論は90年代に斯界を騒がせた宇宙観だったのだが、この頃は既に「そんな考え方もある」程度な立ち位置であり、シリーズでもそこに深入りするつもりはなかった。近年、ホログラフィック宇宙論の再評価的動きがある様だ。

この時のセッションでは玲音は逆に混乱を増して立ち竦むしかなかった。

しかし――、授業中のリアル・ワールドに戻ると、教師が冷徹な目で見下ろしており、周囲の生徒達の視線が玲音を貫いている。

ハッとNAVIを見ると「玲音はのぞき屋」という拡散メールが。

その情報はクラス全員に共有されている。

ここまでがA-Part。